বঙ্গবন্ধুর লেখক সত্তার পূর্ণমাত্রার অনুষঙ্গ তাঁর রচিত বইয়ে ফুটে উঠেছে। রচনার শিল্প-সুষমা পাঠকের বোধের চেতনা পরিশীলিত করে। তিনটি বই তিন ধরনেরর আঙ্গিকে লেখা হয়েছে। ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ আত্মজীবনীমূলক রচনা, ‘কারাগারের রোজনামচা’ ডায়েরির আঙ্গিকে লেখা, ‘আমার দেখা নয়াচীন’ শুধুই ভ্রমণ কাহিনী নয়। বিশ্লেষণের মাত্রায় একটি ভিন্ন দেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সামাজিক পরিসর দারুণভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। পাঠক শুধুই ভ্রমণকাহিনী হিসেবে পড়ে শেষ করতে পারবে না। একটি দেশকে নানা মাত্রায় জানার ধারণা পাবে।

সৃজনশীল চিন্তার জগত্ বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক জীবনে পরিব্যাপ্ত ছিল। তিনি সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক জগিট যেমন অনায়াসে বুঝতেন, তেমনি তাঁর প্রকাশও বক্তৃতায় এবং লেখায় সহজভাবে করতে পারতেন। তাঁর রচিত তিনটি বই আমাদের সামনে এর উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

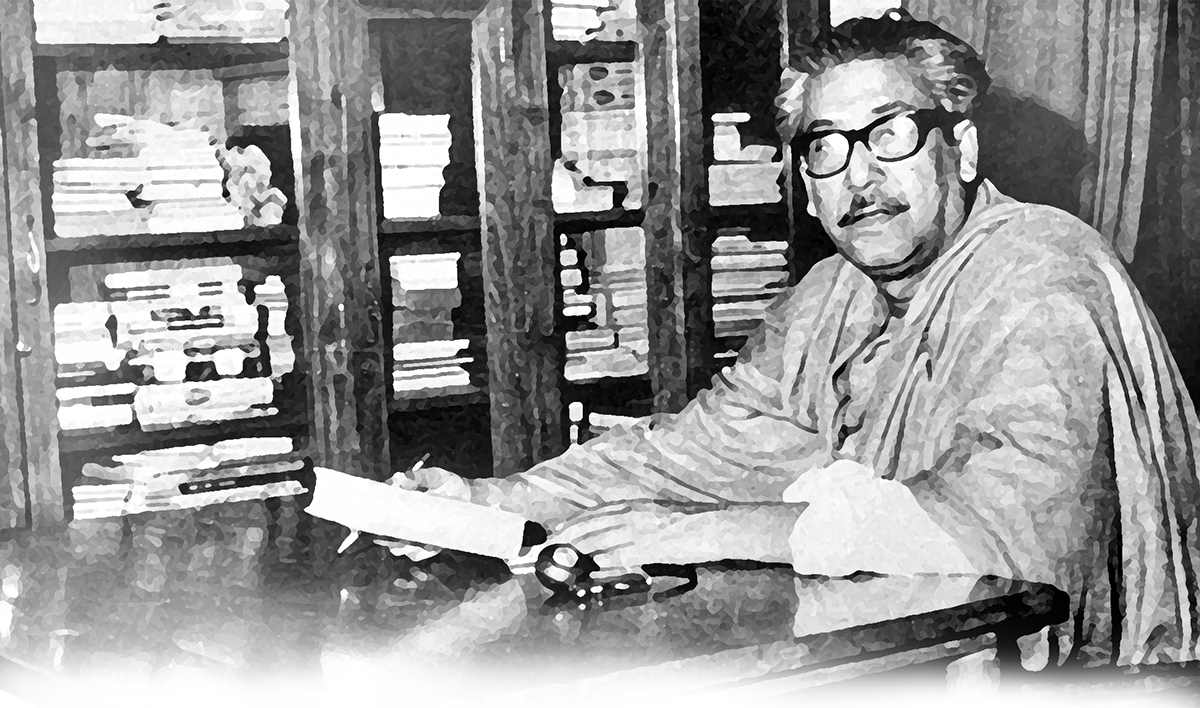

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাজবন্দী হিসেবে কারাগারে থাকার সময় বই তিনটি রচনা করেন। তিনটি বই সুখপাঠ্য ও তথ্যসমৃদ্ধ। সময়কে খুঁজে পাওয়া যায় তিনটি বইয়ে। এখানে একদিকে ব্যক্তি হিসেবে শেখ মুজিবের চিন্তার মগ্নতা গভীরভাবে রূপায়িত হয়েছে, অন্যদিকে নিজের রাজনৈতিক জীবন তখনকার সময়ের পটভূমিতে চমৎকারভাবে তিনি উঠিয়ে এনেছেন। পাশাপাশি চোখ রেখেছেন জগতের নানা দিকে। খুঁটিনাটি নানা বৃত্তান্ত এবং নিজের অনুভবের সারাৎসারে তাঁর প্রতিটি বই হয়ে উঠেছে অনন্য। এই বইগুলোতে কেবল একজন রাজনীতিবিদের দৃষ্টিভঙ্গিই নয়, লেখকের দায়বোধও ফুটে উঠেছে। ফলে বলা যায়, রাজনৈতিক নেতৃত্ব থেকে শিল্পের সুষমা — এটিই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের তিন বইয়ের বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনা।

বঙ্গবন্ধুর প্রথম বই ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ প্রকাশিত হয় ২০১২ সালে। এটি লেখা হয়েছে ১৯৬৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে যখন তিনি কারারুদ্ধ। আত্মজীবনীর শুরু হয়েছে তাঁর জন্মের সময় থেকে; পাশাপাশি এসেছে পিতৃপুরুষের কথাও। আর বইটি শেষ হয়েছে ১৯৫৫ সালের ঘটনাবলি দিয়ে। আত্মজীবনীটি বঙ্গবন্ধু শেষ করতে পারেননি। কিন্তু সরল প্রাঞ্জল ভাষায় নির্মোহভাবে ঘটনাবলির বর্ণনা থাকার কারণে, সময়ের ঐতিহাসিক বিবরণ থাকার কারণে পাঠক তরতর করে এগিয়ে যেতে পারে। মনে হয় না যে শেষ হয়ে হইল না শেষ।

জীবনী লেখার পটভূমি তিনি উল্লেখ করেছেন বইয়ের ভূমিকায়, ‘বন্ধুবান্ধবরা বলে, “তোমার জীবনী লেখ।” সহকর্মীরা বলে, “রাজনৈতিক জীবনের ঘটনাগুলি লিখে রাখ, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে।” আমার সহধর্মিণী একদিন জেলগেটে বসে বলল, “বসেই তো আছ, লেখ তোমার জীবনের কাহিনী।” বললাম, লিখতে যে পারি না; আর এমন কী করেছি, যা লেখা যায়। আমার জীবনের ঘটনাগুলি জেনে জনসাধারণের কি কোনো কাজে লাগবে? কিছুই তো করতে পারলাম না। শুধু এইটুকুই বলতে পারি, নীতি ও আদর্শের জন্য সামান্য একটু ত্যাগ স্বীকার করতে চেষ্টা করেছি।’ পাশাপাশি তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীর উল্লেখ করেছেন চমৎকার একটি পঙিক্ততে। যেমন ‘ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ছোট্ট কোঠায় বসে বসে জানালা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবছি, সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কথা।’ এই বাক্যে বিমূর্ত হয়ে ওঠে লেখকের চিন্তার পরিসর। একদিকে আছে ছোট ঘরের কথা, অন্যদিকে আছে আকাশ। ঘর এবং আকাশের সমান্তরালে তিনি তুলে ধরেন একজন রাজনৈতিক নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে। রাজনীতির দর্শন এখানে বিমূর্ত। রাজনীতি শুরু হবে মাটি থেকে, উচ্চতায় পৌঁছাবে আকাশ পর্যন্ত। এমনই আসাধারণ বাক্য এই গ্রন্থে বঙ্গবন্ধুর লেখক সত্তা। সৃজনশীলতার মাত্রায় বাক্য গঠন করে দার্শনিক অনুভবে তা পৌঁছে দেন পাঠকের মস্তিষ্কে এবং হৃদয়ে। অনুভবের দিগন্ত পরিব্যাপ্ত হয় এমন বাক্যে। একজন রাজনৈতিক নেতাকে তিনি যেভাবে আকাশের দিকে তাকিয়ে স্মরণ করেছেন তা কবিতার পংক্তি হয়ে পাঠকের সামনে ভেসে ওঠে।

বইয়ের অনেক পৃষ্ঠায় প্রকৃতির বর্ণনা আছে। তাঁর টুঙ্গিপাড়ার শৈশব-কৈশোরের জীবন এই প্রকৃতির মধ্যে বেড়ে উঠেছে। বোধ করি এ কারণেই প্রকৃতির বর্ণনা তাঁর রচনার একটি বড় দিক। এই বর্ণনা তাঁর লেখা তিনটি বইয়েই পাওয়া যায়। চীনে শান্তি সম্মেলনে যোগদান করতে গিয়ে তিনি হ্যাংচো শহরে বেড়ানোর বর্ণনা করেছেন এভাবে : ‘সাংহাই থেকে আমরা হ্যাংচোতে আসলাম। হ্যাংচো পশ্চিম হ্রদের পাড়ে। একে চীনের কাশ্মীর বলা হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও ফলে ফুলে ভরা এই দেশটা। লেকের চারপাশে শহর। আমাদের নতুন হোটেলে রাখা হয়েছে, লেকের পাড়ে। ছোট ছোট নৌকায় চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে চীন দেশের লোকেরা। তারা এখানে আসে বিশ্রাম করতে। লেকের ফাঁকে ফাঁকে মাঝে মধ্যে দ্বীপ আছে। হ্যাংচো ও ক্যান্টন দেখলে মনে হবে যেন পূর্ব বাংলা। সবুজের মেলা চারিদিকে। পীর সাহেব একদিন শুধু প্যাগোডা দেখলেন, পরের দিনও যাবেন অতি পুরাতন প্যাগোডাগুলি দেখতে। আমি ও ইলিয়াস কেটে পড়লাম। নৌকায় চড়ে লেকের চারিদিকে ঘুরে দেখতে লাগলাম। দ্বীপগুলির ভিতরে সুন্দরভাবে বিশ্রাম করার ব্যবস্থা রয়েছে। মেয়েরা এখানে নৌকা চালায়। নৌকা ছাড়া বর্ষাকালে এখানে চলাফেরার উপায় নাই। বড়, ছোট সকল অবস্থার লোকেরই নিজস্ব নৌকা আছে। আমি নৌকা বাইতে জানি, পানির দেশের মানুষ। আমি লেকে নৌকা বাইতে শুরু করলাম।’

‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ জুড়েই আছে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞার বহিঃপ্রকাশ। এক জায়গায় লিখেছেন, ‘আমি নিজে কমিউনিস্ট নই। তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসেবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যত দিন দুনিয়ায় থাকবে, তত দিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না।’ এখানে নিজের জীবনদর্শনের এমন অনেক প্রসঙ্গ আছে, যা একজন ব্যক্তিকে বোঝা সহজ করে দেয়। তরুণ বয়স থেকেই তিনি অসাম্প্রদায়িক চিন্তার মানুষ ছিলেন। তাঁর একটি অসাধারণ উদ্ধৃতি এমন: ‘১৯৩৮ সালের ঘটনা। শেরে বাংলা তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং সোহরাওয়ার্দী শ্রমমন্ত্রী। তাঁরা গোপালগঞ্জে আসবেন। বিরাট সভার আয়োজন করা হয়েছে। এগজিবিশন হবে ঠিক হয়েছে। বাংলার এই দুই নেতা একসাথে গোপালগঞ্জে আসবেন। মুসলমানদের মধ্যে বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি হল। স্কুলের ছাত্র আমরা তখন। আগেই বলেছি আমার বয়স একটু বেশি, তাই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করার ভার পড়ল আমার উপর। আমি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী করলাম দলমত নির্বিশেষে সবাইকে নিয়ে। পরে দেখা গেল, হিন্দু ছাত্ররা স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী থেকে সরে পড়তে লাগল। ব্যাপার কি বুঝতে পারছি না। এক বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেও ছাত্র, সে আমাকে বলল, কংগ্রেস থেকে নিষেধ করেছে আমাদের যোগদান করতে। যাতে বিরূপ সম্বর্ধনা হয় তারও চেষ্টা করা হবে। এগজিবিশনে যাতে দোকানপাট না বসে তাও বলে দেওয়া হয়েছে। তখনকার দিনে শতকরা আশিটি দোকান হিন্দুদের ছিল। আমি এ খবর শুনে আশ্চর্য হলাম। কারণ, আমার কাছে তখন হিন্দু মুসলমান বলে কোন জিনিস ছিল না। হিন্দু ছেলেদের সাথে আমার খুব বন্ধুত্ব ছিল। একসাথে গান বাজনা, খেলাধূলা, বেড়ান— সবই চলত।’ এই উদ্ধৃতি থেকে পাঠকের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে তিনি তার বিভিন্ন বক্তৃতায় অসাম্প্রদায়িকতার পক্ষে বক্তৃতা করতেন। সংবিধানের চারটি মৌলনীতি গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ। জীবন দর্শনের মৌল চেতনায় বঙ্গবন্ধু ছিলেন দীপ্ত মানুষ।

ফরিদপুর জেলখানায় দেখা হওয়া চন্দ্রবাবুকে তিনি পরম মমতায় তুলে এনেছেন তাঁর লেখায়: ‘চন্দ্র ঘোষ স্ট্রেচারে শুয়ে আছেন। দেখে মনে হল, আর বাঁচবেন না, আমাকে দেখে কেঁদে ফেললেন এবং বললেন, “ভাই, এরা আমাকে ‘সাম্প্রদায়িক’ বলে বদনাম দিল; শুধু এই আমার দুঃখ মরার সময়! কোনোদিন হিন্দু মুসলমানকে দুই চোখে দেখি নাই। সকলকে আমায় ক্ষমা করে দিতে বোলো। আর তোমার কাছে আমার অনুরোধ রইল, মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখ। মানুষে মানুষে কোন পার্থক্য ভগবানও করেন নাই। আমার তো কেউ নাই, আপন ভেবে তোমাকেই শেষ দেখা দেখে নিলাম। ভগবান তোমার মঙ্গল করুক।” এমনভাবে কথাগুলো বললেন যে সুপারিনটেনডেন্ট, জেলার সাহেব, ডেপুটি জেলার, ডাক্তার ও গোয়েন্দা কর্মচারী সকলের চোখেই পানি এসে গিয়েছিল। আর আমার চোখেও পানি এসে গিয়েছিল। বললাম, “চিন্তা করবেন না, আমি মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখি। রাজনীতিতে আমার কাছে মুসলমান, হিন্দু ও খ্রিষ্টান বলে কিছু নাই। সকলেই মানুষ।” আর কথা বলার শক্তি আমার ছিল না।” এমন মানবিক চেতনায় তিনি ঋদ্ধ ছিলেন। এজন্য গণমানুষের পক্ষে তাঁর দৃঢ়তা কোনো পরিস্থিতিতেই হ্রাস পায়নি। মানবিক মর্যাদায় তিনি মানুষের অধিকারকে সমুন্নত রেখেছেন।

‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’ ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত লেখা। পুরো বই জুড়ে তিনি ধারাবাহিকভাবে নিজের চিন্তার সঙ্গে সমসাময়িক ঘটনা তুলে এনেছেন। বিরতিহীনভাবে টানা লেখায় কোথাও ছন্দপতন হয় না। পাঠক জানার আগ্রহে ইচ্ছুক থাকেন। তথ্য এবং ব্যক্তির চিন্তার স্বচ্ছতা যোগ হয়ে এই বই পাঠকের সামনে ব্যতিক্রমী মাত্রা। আত্মজীবনীর পুরোটুকু নেই। কিন্তু ৩৫ বছরের জীবনের বহুমাত্রিক দিক আছে। এ কারণে পাঠকপ্রিয়তা এই বইয়ের ভিন্ন ভুবন। এভাবে বাঙালির মানসচেতনায় সময়ের দলিল হয়ে উঠেছে এই বই।

বঙ্গবন্ধুর দ্বিতীয় বই ‘কারাগারের রোজনামচা’ প্রকাশিত হয়েছে ২০১৭ সালে। এই গ্রন্থের নামকরণ করেছেন শেখ রেহানা। এই বইও বঙ্গবন্ধু কারাগারে বসে রচনা করেন। ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’র মতো এটিও নানা প্রতিবন্ধকতা পেরিয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

ভিন্নধর্মী এই বইটিও তাঁর লেখক সত্তায় পরস্ফুিটিত হয়েছে। জেলখানার নানা তথ্য এ বই থেকে সংগ্রহ করে পাঠকের জেলখানা সম্পর্কে বিস্তৃত ধারণা লাভ হবে। স্লোগানের মতো দুটি ছোট ছোট বাক্য পাওয়া যায়। যেমন : ‘জেলের ভেতর অনেক ছোট ছোট জেল আছে’ — আর একটি হলো : ‘থালা বাটি কম্বল/ জেলখানার সম্বল।’

বইটি তারিখ অনুযায়ী সূচনা হয়েছে — ‘২রা জুন ১৯৬৬, বৃহস্পতিবার।’ এর আগে তিনি বেশ বড় একটি অংশ ভূমিকার মতো লিখেছেন। শুরুটা এমন : ‘জেলে যারা যায় নাই, জেল যারা খাটে নাই—তারা জানে না জেল কি জিনিস। বাইরে থেকে মানুষের যে ধারণা জেল সম্বন্ধে ভিতরে তার একদম উল্টা। জনসাধারণ মনে করে চারদিকে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা, ভিতরে সমস্ত কয়েদি এক সাথে থাকে, তাহা নয়। জেলের ভিতর অনেক ছোট ছোট জেল আছে।

কারাগার যার একটা আলাদা দুনিয়া। এখানে আইনের বইতে যত রকম শাস্তি আছে সকল রকম শাস্তিপ্রাপ্ত লোকই পাওয়া যায়। খুনি, ডাকাত, চোর, বদমায়েশ, পাগল- নানারকম লোক এক জায়গায় থাকে। রাজবন্দিও আছে। আর আছে হাজতি—যাদের বিচার হয় নাই বা হতেছে, এখনও জামিন পায় নাই। এই বিচিত্র দুনিয়ায় গেলে মানুষ বুঝতে পারে কত রকম লোক দুনিয়ায় আছে। বেশি দিন না থাকলে বোঝা যায় না। তিন রকম জেল আছে। কেন্দ্রীয় কারাগার, জেলা জেল, আর সাবজেল- যেগুলি মহকুমায় আছে। জেলখানায় মানুষ, মানুষ থাকে না- মেশিন হয়ে যায়। অনেক দোষী লোক আছে; আর অনেক নির্দোষ লোকও সাজা পেয়ে আজীবন কারাদণ্ড ভোগ করছে। সাবজেল দুইতিন মাসের সাজাপ্রাপ্ত লোক ছাড়া রাখে না। ডিস্ট্রিক্ট জেলে পাঠিয়ে দেয়। প্রায় তিন বছরের উপর জেল হলে কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠাইয়া দেয়।’

এই অংশে তিনি জেলখানার বিভিন্ন দফার বর্ণনা করেছেন। দফাগুলো এমন : ১. রাইটার দফা, ২. চৌকি দফা, ৩. জলভরি দফা, ৪. ঝাড়ু দফা, ৫. বন্দুক দফা, ৬. পাগল দফা, ৭. আইন দফা, ৮. হাজতি দফা, ৯. ছোকরা দফা।

এই অংশে লুদু নামের একজন কয়েদীর কথা আছে। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তার কয়েকবার জেলে দেখা হয়। ১৯৫০ সালে প্রথমবার। সে পকেট মারতো। পুলিশের হাতে ধরা পড়ে বারবার জেলে এসেছে। বঙ্গবন্ধু ওর প্রসঙ্গ শেষ করেছেন এই বাক্যটি দিয়ে “লুদু জেলের বাহির হয়ে কি করবে জানি না, তবে কথায় বার্তায় মনে হয় ওর জীবনের উপর একটা ধিক্কার এসেছে।” এখানেই তাঁর রচনার শিল্প-সুষমা উঠে আসে।

তিনটে বইয়েই তাঁর গদ্যে কখনো সাধু ও চলিত শব্দের মিশ্রণ আছে। যেমন : ‘মাঝে মাঝে বৃষ্টি হতেছে। ঘরেই থাকতে হবে।’ প্রমিত বাংলা হলে তিনি লিখতেন ‘হচ্ছে’। আর একটি বাক্য এমন: ‘সে বলে কিছুই জানি না। এর বেশি কিছু গোছাইয়া বলতে পারে না।’ চলিত ভাষা হলে লিখতেন ‘গুছিয়ে’। আর একটি বাক্য: ‘নিজেই মুরগি পাক করে পাঠাইয়া দিলাম। আমি না খেয়ে জমাইয়া ছিলাম।’ এখানে পাঠাইয়া হবে ‘পাঠিয়ে, আর ‘জমাইয়া’ হবে ‘জমিয়ে’। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর গদ্যের টান এত প্রবল যে এমন বিন্দু বিন্দু শব্দের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া পাঠকের মনে দাগ কাটে না। পাঠক একটানে পড়ে ফেলে। এখানেই বঙ্গবন্ধুর লেখক সত্তার বৈশিষ্ট্য।

এই বইও বঙ্গবন্ধু লিখেছেন স্বচ্ছ-স্বচ্ছন্দ ভাষায়। এখানেও চমৎকারভাবে বিবৃত হয়েছে প্রকৃতির অনুষঙ্গ, ‘আমার ঘরের কাছের আম গাছটিতে রোজ ১০টা-১১টার সময় দুইটা হলদে পাখি আসে। ওদের খেলা আমি দেখি। ওদের আমি ভালবেসে ফেলেছি বলে মনে হয়। ১৯৫৮ সালে দুইটা হলদে পাখি আসত। তাদের চেহারা আজও আমার মনে আছে। সেই দুইটা পাখির পরিবর্তে আর দুইটা পাখি আসে। পূর্বের দুইটার চেয়ে একটু ছোট মনে হয়।’

আমগাছে কাকের উৎপাত প্রসঙ্গেও বর্ণনা আছে। কাকেদের চিত্কারে তিনি খুব বিরক্ত হতেন। বাগানি কাদের মিয়াকে তিনি কাকেদের বাসা ভেঙে দিতে বলেন। বাসা ভাঙার পর কাকেরা জড়ো হয়ে একসঙ্গে চিৎকার করত।

এই প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, ‘কিছু সঙ্গী জোগাড় করে ওরা কাদেরকে গাছে আক্রমণ করত। দুই-একদিন শত শত কাক যোগাড় করে প্রতিবাদ করত। ওদের এই ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদকে আমি মনে মনে প্রশংসা করলাম। বাঙালিদের চেয়ে ওদের একতা বেশি।’ এভাবে কারাবাসে দিন কাটানোর সময়গুলোতে তিনি দেখেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন বিচিত্র কিছু। সেসব সরসভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে তাঁর রচনায়। তাঁর লেখায় কৌতুকও পাওয়া যায়। কাকেদের প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, ‘কিছুদিন পর্যন্ত কাকরা আমাকে দেখলেই চিৎকার করে প্রতিবাদ করত, ভাবত আমি বুঝি ওদের ঘর ভাঙব। এখন আর আমাকে দেখলে ওরা চিৎকার করে প্রতিবাদ করে না, আর নিন্দা প্রস্তাবও পাশ করে না।’ এ জায়গাটা পড়ে হাসি চেপে রাখা যায় না। এমন রসিকতাও তাঁর কলমে উঠে এসেছে।

বঙ্গবন্ধু দুঃখী মানুষের জীবনও উপলব্ধি করেছেন জেলখানায় বসে। তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃত করি, ‘কে বুঝবে আমাদের মতো রাজনৈতিক বন্দীদের বুকের ব্যথা। আমার ছেলেমেয়েদের তো থাকা খাওয়ার চিন্তা করতে হবে না। এমন অনেক লোক আছে যাদের স্ত্রীদের ভিক্ষা করে, পরের বাড়ি খেটে, এমনকি ইজ্জত দিয়েও সংসার চালাতে হয়েছে। জীবনে অনেক রাজবন্দীর স্ত্রী বা ছেলেমেয়ের চিঠি পড়ার সুযোগ আমার হয়েছে। সে করুণ কাহিনী কল্পনা করতেও ভয় হয়।’ পুরো বইয়ের অনেক জায়গায় এমন অনেক মন্তব্য আছে, যেটা পড়লে রাজনীতির সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর যে দার্শনিক যোগ, সেগুলো বেশ ভালোভাবেই প্রকাশ পায়।

আসলে তাঁর চিন্তার জগত ছিল মননশীলতায় পূর্ণ। তাঁর রচিত গ্রন্থ এভাবেই পূর্ণ হয় জাগতিক ভুবনের সৃজনশীলতার যাত্রা থেকে। এটা অবশ্যই রচনাকারের সিদ্ধি।

বঙ্গবন্ধু রচিত এই দুই বই সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু-গবেষক ড. আতিউর রহমান তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন এভাবে : ‘১৯৬৬ সালে জেলে নেওয়ার পর দীর্ঘ দিন আর তিনি মুক্তি পাননি। এক পর্যায়ে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে তাঁকে বন্দী দেখানো হয়। সেই বন্দীশালা ভেঙেই জনগণ তাঁকে মুক্ত করে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন। ঐ সময়ের বন্দীজীবনের কথা কারাগারের রোজনামচায় তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। সকল বিচারে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী ও কারাগারের রোজনামচা বাঙালি জাতির আত্মবিকাশের অনবদ্য দুই দলিল।’

তাঁর তৃতীয় বই ‘আমার দেখা নয়াচীন’। প্রকাশিত হয় ২০২০ সালে। এটিও কারাগারে রাজবন্দী থাকার সময়ে রচিত। বঙ্গবন্ধু ১৯৫২ সালের অক্টোবর মাসে চীনের পিকিংয়ে অনুষ্ঠিত এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দেন। সে সময় নয়াচীন দেখার অভিজ্ঞতার আলোকে বইটি রচিত। তবে এখানে তিনি শুধু ভ্রমণবৃত্তান্তই তুলে ধরেননি, নয়া চীনের সমাজ-দর্শনও এসেছে। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার দিকদর্শন ও মূল্যায়নমূলক পর্যালোচনাও সমৃদ্ধ করেছে বইটিকে।

এতে মাতৃভাষার মর্যাদার প্রশ্নে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন বঙ্গবন্ধু, ‘চীনে অনেক লোকের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে, অনেকেই ইংরেজি জানেন, কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলবেন না। দোভাষীর মাধ্যমে কথা বলবেন। আমরা নানকিং বিশ্ববিদ্যালয় দেখতে যাই। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ইংরেজি জানেন, কিন্তু আমাদের অভ্যর্থনা করলেন চীনা ভাষায়। দোভাষী আমাদের বুঝাইয়া দিল। দেখলাম তিনি মাঝে মাঝে এবং আস্তে তাকে ঠিক করে দিচ্ছেন, যেখানে ইংরেজি ভুল হচ্ছে। একেই বলে জাতীয়তাবোধ। একেই বলে দেশের ও মাতৃভাষার উপর দরদ।’

বঙ্গবন্ধু এই বইয়ে নানা ধরনের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রব্যবস্থা বিষয়ে নিজের দেশের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। এতে বোঝা যায় শুধু ভ্রমণ নয়, রাষ্ট্রব্যবস্থার নানাদিক তুলে ধরে সেখান থেকে উত্তরণের পথ দেখতে পেয়েছেন। মেয়েদের বেশ্যাবৃত্তি প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ এমন : “আমি আমার দোভাষীর মাধ্যমে সাংহাই শান্তি কমিটির নেতার সাথে আলাপ করলাম এবং জিজ্ঞাসা করলাম, “আপনারা বেশ্যাবৃত্তি কী করে তুলে দিলেন? তারা বললো: আইন করে তুলে দেন নাই। তবে কি অত্যাচার করে তুলে দিয়েছেন?” উত্তরে বললেন, “না, অত্যাচার করেও তুলে দেই নাই। আবার আইন করেও তুলে দেই নাই। আইন করে তুলে দিলে কি হবে, এদের তো বাঁচাতে হবে। এদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে দিলেই তারপর আইন করা যায়। শুধু আইন করলেই কোনো কাজ হয় না। আমাদের সরকার প্রথম গণনা করলো কত বেশ্যা চীনদেশে আছে। তারপর তাদের জন্য কিছু কাজের ব্যবস্থা করা হলো। আমরা প্রত্যেক সমাজসেবক প্রথমে তাদের কাছে যেয়ে বোঝাতে লাগলাম, তোমরা এ বেশ্যাবৃত্তি ছেড়ে দাও। তোমাদের কাজের বন্দোবস্ত করে দিতেছি। তোমরা ফ্যাক্টরিতে কাজ করবা অন্য মেয়েরা যেভাবে করে, তারপর যাকে পছন্দ করবা তার যদি মত হয়, তবে তোমাদের বিবাহ হবে, সংসার হবে, ছেলেমেয়ে হবে। তোমরা সাধারণ মানুষের মতো বাস করতে পারবা।”

অন্যদিকে দুর্নীতি দমনের জায়গাটিও এই বইয়ে তুলে ধরেছেন বঙ্গবন্ধু — ‘এক জায়গায় এক ঘটনা শুনলাম, এক সরকারি কর্মচারী ঘুষ খেয়েছিল, তাকে জনসাধারণ ধরাইয়া দেয়। ঘুষ খাওয়ার অপরাধে তার ফাঁসি হয়েছিল। সেই হতে কর্মচারীদের মধ্যে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। কেউই ঘুষ খেতে সাহস পায় না।’

এমন অসংখ্য দিক আছে এই বইয়ে যেখানে তিনি আলোচনায় নিজের দেশের বাস্তব অবস্থাটিও তুলে ধরেছেন। চীন দেশে এসব অবস্থার কিভাবে সমাধান হয়েছেন সেটাও দেখিয়েছে। একসময় হোয়াত্ নদীকে বলা হতো চীনের দুঃখ। সেই নদীর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কীভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে তারও ব্যাখ্যা আছে। একইসঙ্গে তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শের কথাও উল্লেখ করেছেন। যেমন : ‘বিপ্লবের পর দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতির দৃঢ়তায় চীনারা অসাধ্য সাধন করেছেন।’ দেশের সার্বিক কল্যাণে দেশপ্রেম ও জাতীয় সংহতি হত গভীরভাবে প্রয়োজন এই একটি বঙ্গবন্ধু চীনে অসাধারণ দিক।

বঙ্গবন্ধু চীনে শান্তি সম্মেলনে গিয়ে কত গভীরভাবে নানাদিকের ব্যাখ্যা করেছেন তা তাঁর লেখক সত্তার মৌলিক সত্য।

‘আমার দেখা নয়াচীন’-এর শেষ পর্যায়ে এসে তাঁর মন্তব্য উল্লেখ করার মতো, ‘নয়াচীনের উন্নতি দেখে সত্যিই আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। যদি দশ বত্সর তারা দেশকে শান্তিপূর্ণভাবে গড়তে পারে তবে দেশের জনসাধারণের কোনো দুঃখ-দুর্দশা থাকবে না, অশিক্ষা-কুসংস্কার মুছে যাবে। এবং দুনিয়ার যেকোনো শক্তির সাথে তারা মোকাবেলা করতে পারবে সকল দিক থেকে, কারণ জাতিকে গড়ে তোলার যে প্রধান শক্তি জনসাধারণের মনোবল, তা নয়াচীনের জনগণের মধ্যে আছে।’ তিনটি বইয়েই পাঠক দেখতে পান তিনি শুধু লেখার জন্য লেখেননি। লেখক সত্তা বিস্তৃত করেছেন নানা আয়োজনে। এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য। ভিন্নধর্মী মাত্রায় বইগুলো পাঠকের মননশীল চেতনাকে ঋদ্ধ করে।

এমন আরও অনেক উদাহরণ আছে, যাঁরা বইটি পড়বেন, তাঁরা দেখবেন বঙ্গবন্ধু এখানে তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের আলোকে নয়াচীনের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন। এখানেই তাঁর এ বই হয়ে উঠেছে দার্শনিক বোধে প্রদীপ্ত।

প্রাবন্ধিক-গবেষক শামসুজ্জামান খান তাঁর এই বই প্রসঙ্গে লিখেছেন: ‘প্রথমেই তিনি পরিষ্কার করে নিয়েছেন, নিছক ভ্রমণ বা আনন্দ সফরে তিনি নয়াচীন শান্তি সম্মেলনে যান নি। স্বাদেশিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ শেখ মুজিব চীনা জনগণ বিপ্লবোত্তর দেশ গঠনে উত্সাহ-উদ্দীপনা, শ্রম-নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমের চেতনায় কীভাবে সেখানে দ্রুত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটছে তার স্বরূপ অনুসন্ধানে গেছেন এটাই নয়াচীন আয়োজিত শান্তি সম্মেলনে যোগদানে তাঁর প্রথম লক্ষ্য।’

উল্লিখিত তিন বইয়ে যে সহজ ভাষাভঙ্গি, বিভিন্ন ঘটনাকে ছবির মতো ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা, মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ ও লেখার মধ্যে সরস প্রবাহ-এই সবকিছুই বঙ্গবন্ধুর অনবদ্য রচনাশৈলীর প্রধান দিক, যা লেখক হিসেবে তাঁর সার্থকতাকেই প্রকাশ করে।

লেখক: কথাসাহিত্যিক

তথ্যসূত্র :

১. অসমাপ্ত আত্মজীবনী, পৃষ্ঠা- ১১, পৃষ্ঠা-১৯১, পৃষ্ঠা-২৩৩, পৃষ্ঠা-২৩৪

২. কারাগারের রোজনামচা, পৃষ্ঠা-৯০, পৃষ্ঠা-৯৭, পৃষ্ঠা-১১৮

৩. আমার দেখা নয়াচীন, পৃষ্ঠা-৪৪, পৃষ্ঠা-৯৮, পৃষ্ঠা-১১৮

৪. শেখ মুজিব- বাংলাদেশের আরেক নাম — আতিউর রহমান, আলোঘর প্রকাশনা, ই/৭, বর্ধিত পল্লবী, মীরপুর, ঢাকা

৫. বঙ্গবন্ধুর নতুন বই আমার দেখা নয়াচীন — শামসুজ্জামন খান, বই, জানুয়ারি- জুন ২০২০ সংখ্যা, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা